Einleitung: Warum kommt die Revision 2026?

Die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 wird zum Jahr 2026 überarbeitet, um nach über zehn Jahren wieder auf den neuesten Stand gebracht zu werden. Die aktuelle ISO 9001:2015 stammt aus dem Jahr 2015 – inzwischen haben sich Technologien, Geschäftsmodelle und Erwartungen weiterentwickelt. Eine internationale Befragung in 2023 ergab Einigkeit, dass eine Aktualisierung Mehrwert bieten würde, damit die Norm mit den sich wandelnden Bedürfnissen Schritt hält. ISO 9001 ist ein „Grundpfeiler“ des Qualitätsmanagements, und regelmäßige Überarbeitungen stellen sicher, dass sie in heutigen komplexen, dynamischen Umfeldern relevant bleibt.

Für Unternehmen bedeutet die neue Revision vor allem moderate Anpassungen statt radikaler Änderungen. Der aktuelle Stand: Der Entwurf als Draft International Standard (DIS) wurde Ende August 2025 veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Die Veröffentlichung der finalen ISO 9001:2026 ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant (voraussichtlich im Herbst 2026).

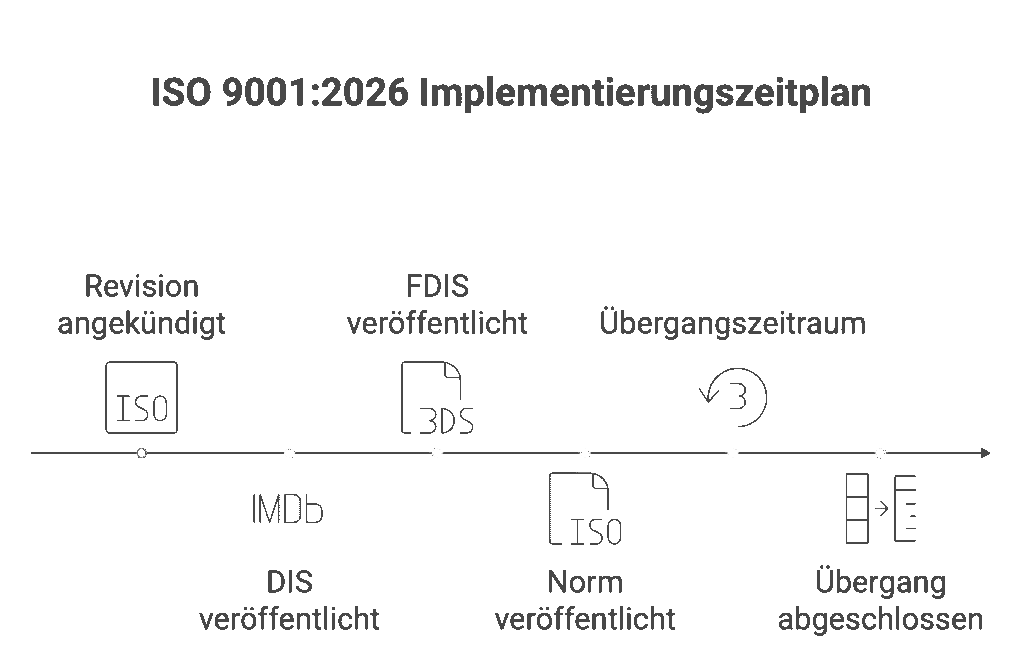

Zeitplan und Übergangsfristen

Nach dem DIS-Entwurf (veröffentlicht im August 2025) folgt 2026 der Final Draft (FDIS) und schließlich die Publikation als internationale Norm. Erfahrungsgemäß haben zertifizierte Organisationen nach Erscheinen einer neuen ISO-Norm eine Übergangsfrist, um umzustellen. Voraussichtlich wird es eine Transition von drei Jahren geben, wie bei früheren Revisionen üblich. Sollte die Norm also planmäßig im Herbst 2026 erscheinen, hätten Unternehmen bis etwa Herbst 2029 Zeit für die Umstellung. Die genaue Frist wird aber noch vom International Accreditation Forum (IAF) festgelegt. Manche Experten halten aufgrund der begrenzten Änderungen auch eine etwas kürzere Übergangszeit für denkbar – sicher ist hier aber erst etwas, wenn IAF die offiziellen Übergangsregeln veröffentlicht. Generell gilt: Beide Normversionen (2015 und 2026) werden während der Übergangsphase gültig sein, sodass Zertifikate ihre Gültigkeit behalten und genügend Zeit zur Anpassung bleibt.

Was ist neu in Abschnitt 5.1 Führung und Verpflichtung?

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft die oberste Leitung: Abschnitt 5.1 „Führung und Verpflichtung“ verlangt im DIS-Entwurf erstmals ausdrücklich, dass das Top-Management eine Qualitätskultur fördert und ethisches Verhalten im Unternehmen vorlebt. Das heißt, die Leitung soll aktiv ein Umfeld schaffen, in dem Qualitätsbewusstsein und Integrität selbstverständlich sind. Im informativen Anhang wird zusätzlich erläutert, wie diese Kultur und Ethik nachweisbar gefördert werden können. Für einen Qualitätsmanager bedeutet das, die Führungskräfte frühzeitig auf diese neue Erwartung einzustimmen. Es empfiehlt sich zu prüfen, wie die Unternehmensleitung bereits jetzt Qualitätswerte und Ethik vermittelt – und wo es noch Lücken gibt. Eventuell muss die Qualitätspolitik geringfügig angepasst werden, damit sie klar den Stellenwert von Qualität und Integrität unterstreicht und erkennbar an der Unternehmensstrategie und dem Kontext ausgerichtet ist (eine Anforderung, die in der neuen Version noch deutlicher hervorgehoben wird).

Insgesamt wird durch diese Änderung die Vorbildfunktion der Führung betont. Führungskräfte sollen nicht nur Ressourcen bereitstellen, sondern als Role Model für Qualität agieren. Dieser Kultur-Aspekt war in ISO 9001:2015 nur implizit enthalten – nun steht er explizit in den Anforderungen. Unternehmen tun gut daran, schon vorab das Thema „Qualitätskultur“ auf Management-Ebene zu verankern, zum Beispiel in Führungskräfteschulungen oder Leitbild-Workshops.

Wie ändern sich die Anforderungen an Risiken und Chancen (Abschnitt 6.1)?

Auch im Bereich Risiken und Chancen bringt die Revision eine wichtige Änderung in der Struktur. Bisher wurden in Abschnitt 6.1 Risiken und Chancen gemeinsam behandelt; im neuen Entwurf wird dieser Abschnitt klarer unterteilt: Es gibt nun drei Unterabschnitte (6.1.1 bis 6.1.3), welche die Risiken und die Chancen getrennt fokussieren. Diese Umstrukturierung soll Missverständnisse vermeiden und sicherstellen, dass Organisationen sowohl Risiken als auch Chancen systematisch adressieren, aber eben unterscheiden, welche Maßnahmen jeweils erforderlich sind.

Für die Praxis heißt das: Ein Unternehmen sollte sein Risikomanagement im QMS überprüfen. Sind die Prozesse zum Umgang mit Risiken und Chancen klar abgegrenzt? Im DIS-Entwurf wird deutlicher formuliert, dass Risiken (mögliche negative Abweichungen) und Chancen (mögliche positive Entwicklungen) separat betrachtet werden sollen. In Anhang A findet sich erweiterte Hilfestellung, wie man Risiken identifiziert, bewertet und behandelt und wie man Chancen erkennt und nutzt. Unternehmen sollten ihre Planungsprozesse (Managementbewertungen, SWOT-Analysen etc.) dahingehend prüfen, ob Risiken und Chancen nachvollziehbar getrennt behandelt werden. Ggf. ist es sinnvoll, bestehende Risikomanagement-Verfahren zu aktualisieren oder in Schulungen das Opportunity Management stärker zu betonen, damit Chancen nicht unter den Tisch fallen.

Unterm Strich bleibt das Konzept des risikobasierten Denkens erhalten – die Norm konkretisiert aber die Erwartung, Ziele und Maßnahmen für Risiken getrennt von Chancen zu formulieren. Das sollte in einem guten QMS bereits der Fall sein; falls nicht, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dies nachzuschärfen.

Wie werden Klimawandel-Aspekte integriert (Abschnitte 4.1 und 4.2)?

Ein ganz neues Element sind zusätzliche Anforderungen im Bereich Kontext der Organisation (Kapitel 4). Im Sinne der ISO-„London Declaration“ zum Klimaschutz hat man bereits 2024 ein Norm-Amendment veröffentlicht, um Klimawandel-Aspekte in Managementsysteme einzubinden. Diese Änderungen sind in den ISO 9001:2026-Entwurf übernommen worden. Abschnitt 4.1 fordert nun ausdrücklich, dass eine Organisation bei der Kontextanalyse beurteilt, ob der Klimawandel ein relevantes Thema für sie ist. Zudem wurde in Abschnitt 4.2 ein Hinweis ergänzt, dass interessierte Parteien klimarelevante Anforderungen haben können.

Damit ist klargestellt: Wenn ein Unternehmen sein Umfeld betrachtet (z. B. Markt, Gesetzgebung, gesellschaftliche Trends), darf das Thema Klimawandel nicht mehr ignoriert werden. Natürlich hängt es vom Geschäftsmodell ab, wie relevant Klimaauswirkungen oder -risiken tatsächlich sind. Aber die Norm verlangt zumindest die systematische Betrachtung dieser Frage. Praktisch sollte daher bei der nächsten Überarbeitung der Kontextanalyse oder beim Risiko-Workshop gezielt geprüft werden: „Spielt Klimawandel für uns eine Rolle? Wenn ja, welche Risiken oder Chancen ergeben sich daraus?“ – und die Antworten sind zu dokumentieren. Gleiches gilt für die Interessentenanalyse: Gibt es Kunden, Behörden, Nachbarn oder andere Stakeholder, die Erwartungen in Sachen Klima an das Unternehmen richten (z. B. CO₂-Reduktion, Resilienz gegenüber Extremwetter)? Wenn ja, sollte das im QMS berücksichtigt werden.

Wichtig: ISO 9001 bleibt trotzdem eine Qualitätsmanagement-Norm, keine Umweltnorm. Es geht also nicht darum, ein komplettes Klimamanagement einzuführen, sondern das Thema Climate Change als Faktor nicht zu vergessen. Für viele Organisationen mag das keine große Änderung sein – wer aber bisher Klimaaspekte völlig ausgeklammert hat, sollte hier aktiv werden.

Wozu dient der erweiterte Anhang A?

ISO 9001 enthält einen informativen Anhang A, der Begriffe und Anforderungen erläutert. In der 2026er Revision wurde dieser Anhang deutlich ausgebaut, um die Auslegung der Norm zu erleichtern. Das heißt, zu fast allen Hauptkapiteln (4–10) gibt es jetzt ausführlichere Anmerkungen, Beispiele oder Erläuterungen im Anhang. Ziel ist es, Unklarheiten in der Anwendung zu beseitigen, ohne den Normtext selbst mit langen Erklärungen zu überfrachten.

Beispiele: Im Annex könnte erklärt werden, was mit „Qualitätskultur“ konkret gemeint ist und wie ein Unternehmen sie fördern kann – als Hilfestellung zur neuen Anforderung in Abschnitt 5.1. Oder es werden die Schritte zur Risikoanalyse (Abschnitt 6.1) beispielhaft beschrieben, um Anwendern eine Richtschnur zu geben. Auch für Dokumentationsanforderungen, Auditprogramme, kontinuierliche Verbesserung usw. finden sich zusätzliche Hinweise. Unternehmen können diesen Annex A wie eine Interpretationshilfe nutzen: Er liefert den Kontext und die Absicht hinter den Anforderungen, was besonders beim Schulen von Mitarbeitern oder beim Abstimmen mit Auditoren hilfreich ist.

Wichtig zu wissen: Der Anhang ist nicht verbindlich – er hat informativen Charakter. Er soll Missverständnisse vermeiden, aber neue Pflichten entstehen daraus nicht. Trotzdem empfiehlt es sich, den erweiterten Annex A aufmerksam zu lesen, sobald die Norm veröffentlicht ist. Oft klären sich dadurch Fragen, die in der Praxis immer wieder auftauchen. Für den Qualitätsbeauftragten mit wenig Zeit dürfte der Annex somit ein wertvoller Spickzettel sein, um die Neuerungen richtig zu interpretieren.

Was ist nicht Teil des DIS (trotz Spekulationen)?

Im Vorfeld der Revision gab es vielfältige Diskussionen über mögliche neue Inhalte. Einige davon haben es nicht in den DIS-Entwurf geschafft – es ist wichtig, dies klarzustellen, um falschen Erwartungen vorzubeugen. Hier einige Punkte, die oft spekuliert wurden, aber nicht offiziell im aktuellen DIS enthalten sind:

- Künstliche Intelligenz (KI) und digitale Transformation: Zwar wurde allgemein der Einfluss neuer Technologien (Automation, KI, Big Data) als Treiber für die Revision genannt, jedoch enthält der DIS keine konkreten neuen Anforderungen zur Validierung oder zum Einsatz von KI in QM-Systemen. Wer hoffte, ISO 9001:2026 würde spezifische Vorgaben zur Prüfung von KI-Modellen oder Softwarequalität bringen, wird enttäuscht sein – solche Themen bleiben (bisher) außerhalb des Normtexts.

- Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA): Angesichts des Nachhaltigkeitstrends stand die Idee im Raum, Qualitätsmanagement stärker an den Produktlebenszyklus zu koppeln – etwa durch Pflicht zur Berücksichtigung von Umwelt-Lebenszyklusanalysen. Im DIS findet sich hierzu jedoch nichts Konkretes. Über die bekannten Klima-Ergänzungen hinaus gibt es keine erweiterten Nachhaltigkeitsanforderungen oder LCA-Pflichten. ISO 9001 bleibt auf Qualität von Prozessen und Produkten fokussiert; Umwelt-LCA ist weiterhin eher ein Thema für ISO 14001 oder Produktspezifikationen.

- Remote Audits und Remote Work: Durch die Pandemie gewann das Thema Fern-Audits und verteiltes Arbeiten enorm an Bedeutung. Manche erwarteten, die neue Norm würde darauf eingehen – z. B. Anforderungen an die Eignung von Remote Audit-Methoden oder an die Infrastruktur für Homeoffice. Tatsächlich macht ISO 9001:2026 hier keine neuen Vorgaben. Weder wird ein bestimmter Auditmodus vorgeschrieben noch speziell erwähnt, wie Unternehmen mit Remote Work umgehen sollen. Digitale Arbeitsweisen werden allenfalls beiläufig anerkannt, aber nicht als Muss festgeschrieben. Die Norm bleibt technologieneutral – Unternehmen können also weiterhin selbst entscheiden, wie sie Audits durchführen (vor Ort oder per Video) und wie sie moderne Tools einsetzen.

Daneben wurden noch weitere Schlagworte diskutiert – etwa Resilienz des Unternehmens, Supply Chain Quality oder verstärkte Service-Orientierung. Auch hier zeigt der DIS keine großen Neuerungen. Viele dieser Aspekte werden zwar in ISO-Fachkreisen besprochen, fließen aber eher indirekt ein (z. B. über den Kontext der Organisation oder über bestehende Anforderungen an Kommunikation und Wissensmanagement). Unterm Strich bleibt der Normkern gegenüber 2015 nahezu unverändert. Die Revision 2026 beschränkt sich auf punktuelle Ergänzungen und Klarstellungen – umfassende neue Themen sind nicht enthalten. Das heißt für Unternehmen: Keine Sorge vor einer völligen Neuausrichtung des QM-Systems, sondern Fokus auf Feintuning der bestehenden Elemente.

(Hinweis: Sollte es bis zur endgültigen Veröffentlichung doch noch Überraschungen geben – etwa durch die Auswertung der DIS-Kommentare – werden diese hier natürlich nachträglich berücksichtigt. Stand jetzt basiert dieser Artikel auf dem offiziellen DIS ISO/DIS 9001:2026.)

Praktische Auswirkungen für Unternehmen – Was ist zu tun?

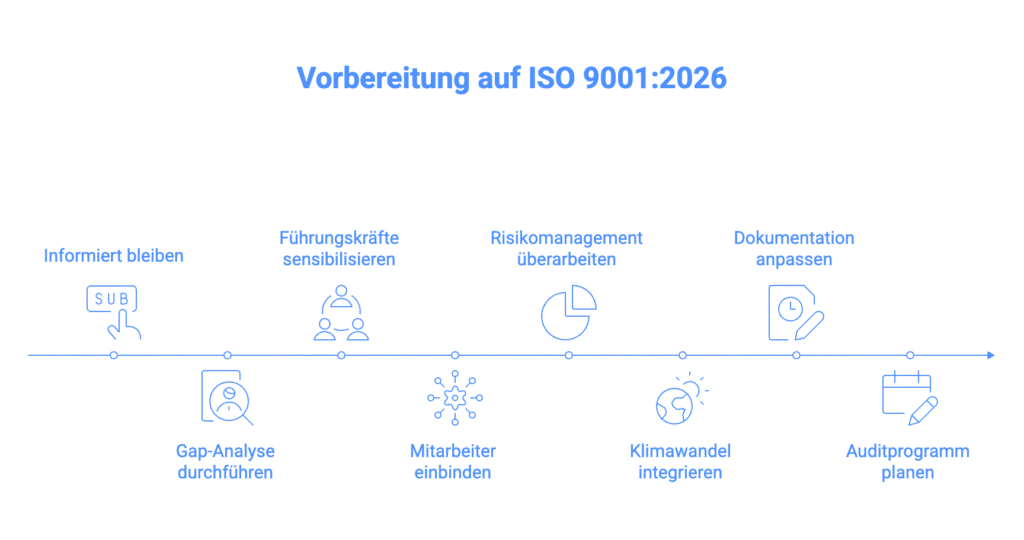

Auch wenn die Änderungen moderat ausfallen, sollten Unternehmen die Revision proaktiv angehen. Hier einige konkrete To-dos und Empfehlungen, wie ein Qualitätsmanagement jetzt auf die neue ISO 9001:2026 vorbereitet werden kann:

- Informiert bleiben: Die Entwicklung der Norm weiterverfolgen. Am besten Newsletter von ISO oder der Zertifizierungsgesellschaft abonnieren, um Updates nicht zu verpassen. So erfährt man rechtzeitig, wann FDIS und finale Version erscheinen, und welche Übergangsregeln IAF festlegt.

- Gap-Analyse durchführen: Das aktuelle QM-System (nach ISO 9001:2015) mit den neuen Anforderungen vergleichen, sobald diese final bestätigt sind. Die jetzt bekannten Punkte (Kultur/Ethik, Risiko-Chancen-Trennung, Klima etc.) lassen sich schon vorab prüfen. Wo bestehen Lücken? Eine Liste von Anpassungsbedarfen erstellen. Viele Zertifizierer bieten hierzu Übersichten oder Seminare an – diese Ressourcen nutzen.

- Führungskräfte sensibilisieren: Das Thema Qualitätskultur und ethisches Verhalten auf die Agenda der Leitung setzen. Dem Top-Management die neue Erwartung aus Abschnitt 5.1 erklären und besprechen, wie man das intern leben und nachweisen kann. Eventuell sind Trainings oder Workshops sinnvoll, um Führungskräfte auf ihre Vorbildrolle vorzubereiten.

- Mitarbeiter einbinden: Den Begriff Qualitätskultur für Mitarbeiter greifbar machen. Die Norm verlangt in Abschnitt 7.3, dass Mitarbeiter sich der Bedeutung von Qualitätskultur und ethischem Verhalten bewusst sind – daher diese Themen in Schulungen, Teammeetings oder Kommunikation aufnehmen. Klarstellen, was unter ethischem Verhalten verstanden wird (z. B. Offenheit, Ehrlichkeit, Einhalten von Zusagen, Melden von Problemen) und warum das wichtig für Qualität ist.

- Risiko- und Chancenmanagement überarbeiten: Klar dokumentieren, wie Risiken identifiziert und behandelt und wie Chancen erkannt und genutzt werden. Falls noch nicht vorhanden, könnte man separate Abschnitte oder Verfahren für Chancenmanagement einführen. Wichtig ist, im Qualitätsziel- und Maßnahmentracking beides sichtbar zu machen. Verfahrensanweisungen oder Formblätter ggf. aktualisieren, um der neuen Struktur 6.1.1–6.1.3 gerecht zu werden.

- Klimawandel in Kontext aufnehmen: Die Frage nach klimarelevanten Einflüssen fest in die jährliche Strategie- oder Managementbewertung integrieren. Verantwortlichkeiten festlegen, wer diese Aspekte beurteilt. Falls das Ergebnis ist, dass Klimawandel keine nennenswerte Auswirkung hat, diese Entscheidung nachvollziehbar dokumentieren. So ist man für Auditoren gewappnet, falls sie nachfragen, wie die neuen Abschnitte 4.1 und 4.2 umgesetzt wurden.

- Dokumentation anpassen: Ein Update der QM-Dokumentation (Handbuch, Prozessbeschreibungen, Verfahren) planen. Neben inhaltlichen Änderungen (siehe oben) müssen eventuell Referenzen an neue Abschnittsnummern angepasst werden – z. B. wenn interne Dokumente auf „6.1“ verweisen, sollte im Zuge der Revision geprüft werden, ob die Untergliederung 6.1.1/6.1.2/6.1.3 berücksichtigt werden muss. Auch neu formulierte Anforderungen (z. B. in der Qualitätspolitik oder im Schulungsprogramm) sollten eingearbeitet werden.

- Auditprogramm und Zertifizierung planen: Frühzeitig mit der Zertifizierungsgesellschaft über den optimalen Zeitpunkt für das Umstellungsaudit sprechen. Drei Jahre klingen lang, vergehen aber schnell. Es kann sinnvoll sein, das Upgrade z. B. im zweiten Jahr der Frist durchzuführen, um Puffer zu haben. Interne Audits sollten ab 2026 gezielt genutzt werden, um die Umsetzung der neuen Anforderungen zu überprüfen – so vermeidet man Überraschungen beim externen Audit. Eventuell bietet es sich an, ein Voraudit oder einen Transition-Workshop mit dem Zertifizierer zu vereinbaren, um offene Fragen zu klären.

Insgesamt sind die praktischen Auswirkungen überschaubar, aber dennoch: Frühzeitige Vorbereitung zahlt sich aus. Die Revision ist eine Chance, das QM-System wieder einmal bewusst durchzugehen und an heutigen „Best Practice“ auszurichten. Unternehmen, die jetzt aktiv werden, können die Übergangsphase stressfrei meistern und sogar Nutzen aus den Verbesserungen ziehen – sei es eine stärkere Werteorientierung, ein schlankeres Risikomanagement oder ein zeitgemäßes Stakeholder-Verständnis.

Checkliste: Vorbereitung auf ISO 9001:2026

- Information einholen: Laufend über den Fortgang der Revision informieren (ISO-News, Verbände, Zertifizierer) und Erscheinung der Norm abwarten.

- Auswirkungsanalyse durchführen: Abgleich des aktuellen QMS gegen die neuen Anforderungen (Gap-Analyse). Wo müssen Dokumente, Prozesse, Ziele angepasst werden?

- Top-Management einbeziehen: Führung über neue Pflichten zu Kultur & Ethik briefen; Qualitätspolitik und Führungsprozesse auf Anpassungsbedarf prüfen.

- Mitarbeiter sensibilisieren: Schulungsmaterial und Kommunikationspläne ergänzen, damit Beschäftigte den Stellenwert von Qualitätskultur und Ethik verstehen.

- Risiko- und Chancenprozesse trennen: Sicherstellen, dass Risiken vs. Chancen im Managementsystem getrennt bewertet und verfolgt werden; entsprechende Dokumentation aktualisieren.

- Kontextanalyse erweitern: Klimawandel-Aspekt in die Umfeld- und Stakeholderanalyse aufnehmen; relevante Risiken/Chancen daraus ableiten oder dokumentieren, falls „nicht relevant“.

- Annex A konsultieren: Nach Veröffentlichung die Erläuterungen im neuen Anhang A durchgehen und nutzen, um mögliche Unklarheiten in der Normumsetzung zu klären.

- Übergang planen: Zeitplan für die Umstellung festlegen (ggf. mit Puffer); mit dem Zertifizierer den Ablauf des Transition-Audits besprechen; interne Audits als Probelauf nutzen.

Mit dieser Vorbereitung ist ein Unternehmen auf der sicheren Seite, sobald die ISO 9001:2026 offiziell erscheint. Die Änderungen bieten nicht nur Aufwand, sondern auch die Gelegenheit, das QM-System weiterzuentwickeln und zukunftssicher zu machen. Wer die genannten Schritte beherzigt, wird die Revision nicht als Bürde, sondern als Benefit für die Organisation erleben – ganz im Sinne der kontinuierlichen Verbesserung.